十分鐘搞懂~香港的極小型住宅「納米樓」與香港房地產發展歷史-470

|

華信電子月報 <不動產行情、不動產估價、不動產法規類> |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

前言:隨著都市發展與人口密度的增加,土地資源變得越來越珍貴。香港作為全球最昂貴的房地產市場之一,極小型住宅(納米樓)逐漸成為年輕人與低收入族群的住房選擇。 臺灣目前的房價雖然相較於香港仍有一定差距,但北部都會區(如台北、新北)也逐漸出現微型住宅的趨勢。隨著房價上升,未來臺灣是否會像香港一樣,面臨極端的小型住宅現象,是我們應該值得關注的地方。 此外,政府對於此類住宅的監管、開發商的市場策略,以及民眾對居住品質的接受程度,都是影響未來發展的重要因素。 本文將探討香港納米樓與極小型住宅的發展、現況及相關挑戰,並延伸至臺灣未來可能面臨的問題,為讀者提供一個對比與參考,以理解兩地房市的未來趨勢與可能應對措施。惟如有錯誤或遺漏之處,仍請不吝指正,謝謝!。

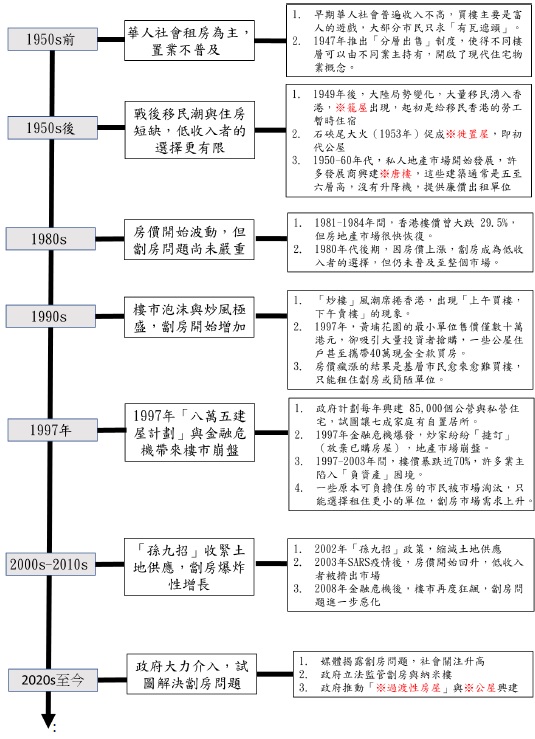

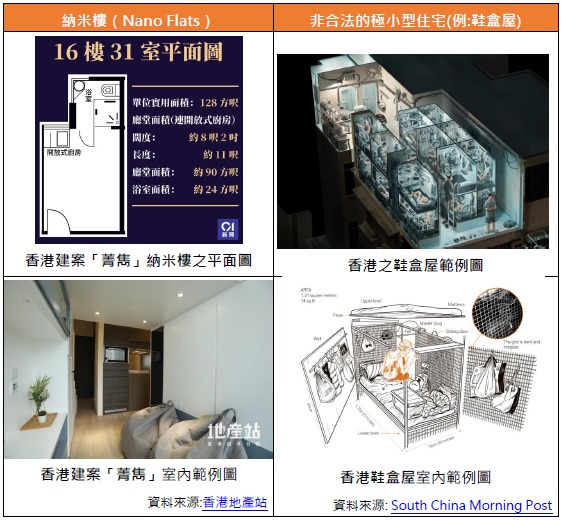

在了解香港納米樓的成型過程前,首先需要回顧背後的歷史與社會背景。隨著都市化的發展、人口激增,以及土地供應的緊張,香港的房地產市場經歷了多次波動。尤其在1950年代到1990年代的幾個重要階段中,住房問題逐漸加劇,特別是低收入群體面臨的居住困境。 如同下圖整理的期間所示,從早期的華人社會普遍以租屋為主,到戰後移民潮帶來的巨大住房需求,香港的房地產發展歷程充滿了挑戰與變遷。隨著房價飆升,越來越多的市民無力負擔大型住宅,開始選擇面積較小的房屋。這些因素的交織,最終促成了極小型住宅(如納米樓)的誕生。 要了解香港納米樓的發展,必須先理解其背後的社會與經濟因素。只有在掌握了這些背景後,我們才能更清楚地看見,這些因素如何為極小型住宅的成型奠定了基礎。 說明: ※籠屋:一種極端狹小、環境惡劣的租住房屋,通常是由房東將一個單位內部進一步細分,用鐵絲網或木板隔開成數個小空間,供單身人士或低收入者居住。 ※徙置區:政府開始興建徙置大廈(初代公屋),提供最基本的居住需求,但這些房屋簡陋且供應有限。 ※唐樓與板間房:部分私人業主將大單位分割成小房間出租,初代「劏房」模式逐漸成形。 ※過度性房屋:過渡性房屋是指提供給需要臨時安置的低收入家庭或特殊群體(例如等候公屋的居民、因災害或其他原因需要臨時安置的人)的住宅。其主要目的是為了解決這些家庭在長期解決住房問題前的臨時居住需求。 ※公屋:公屋是由香港政府提供的長期居住設施,專門為低收入家庭或有特殊需求的人群提供較為穩定的居住環境。公屋的建設目的是解決無力在市場上購房或租房的市民的住房需求。

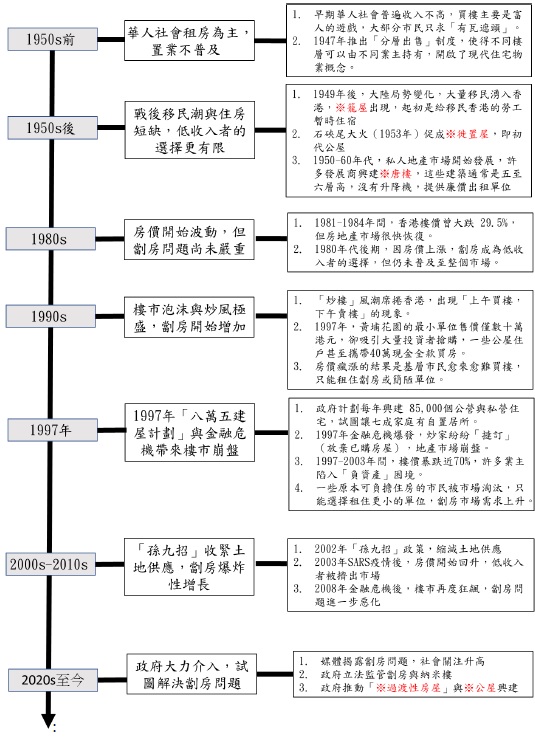

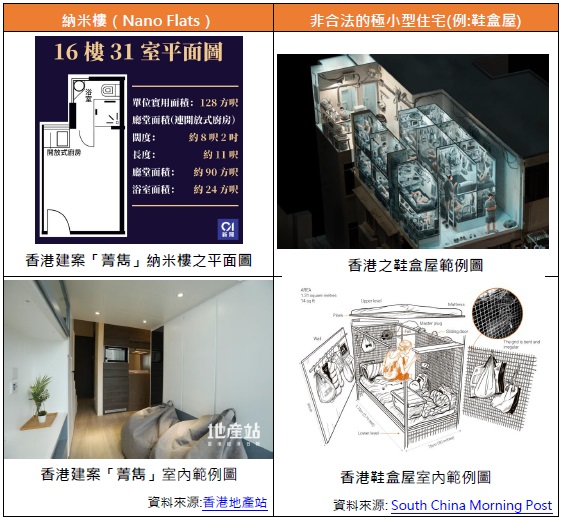

「在香港,極小型住宅可分為合法的『納米樓』以及非法或不符合標準的『劏房』、『籠屋』或者中國的『中國城中村群租房』。 納米樓(Nano Flats)指的是使用面積小於200平方呎(約18.5平方公尺)的住宅,這種住房形式最早於2010年代興起,主要因應市場對負擔得起的房屋需求。 而這些不合法的建物通常使用面積未經規範,僅有的極端狹小空間,居住環境惡劣,甚至影響居住者健康與安全。

了解完了香港的狀況後,我們回來看臺灣,目前臺灣對於極小型住宅(如微型住宅)並沒有明確規定最小面積的法規限制,但有以下幾項相關法規與可能的挑戰:

綜上所述,期待在未來,國土計畫法在修法過程中,能夠對土地使用進行更精確的規範與調整,妥善處理土地資源分配與環境保護之間的矛盾,並確保城市發展與居民的生活品質能夠和諧共存。透過法規的調整,不僅能夠促進土地的有效利用,也能夠在發展微型住宅的同時,避免過度擁擠、環境惡化等問題,為臺灣的都市發展創造更可持續的未來。 最後,臺灣未來面對微型住宅的法規與監管可能需要更加細化,尤其在居住品質、土地規劃與社會公平方面,以確保這類住宅不會成為不平等與社會問題的根源

總結來說,香港的極小型住宅(如納米樓)雖然在面對住房需求與高房價的挑戰中提供了解決方案,但這些住宅類型卻也帶來了居住品質、社會問題以及環境負擔等多重挑戰。台灣目前雖未出現像香港那樣的極端小型住宅現象,但隨著房價上升,未來可能會有類似的發展趨勢。因此,如何在發展極小型住宅的同時,兼顧居住品質、土地資源的合理配置以及社會公平,將是未來政策與法規制定的重要課題。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||